◆『桜ライン311』植樹とボランティア活動

◆平成24年度新潟県合同合宿

◆東日本大震災復興支援つながろう日本プロジェクト「おもいっきり遊んじゃおうツアー in 愛知」

◆東日本大震災復興・支援 "一歩ふみだそう!福島"

◆新潟県小中学生合同合宿

◆少林寺拳法 だるま祭in岩手

◆少年少女夏休み交流会(秋田県少林寺拳法連盟)

◆被災地のために募金活動(ドイツ連盟)

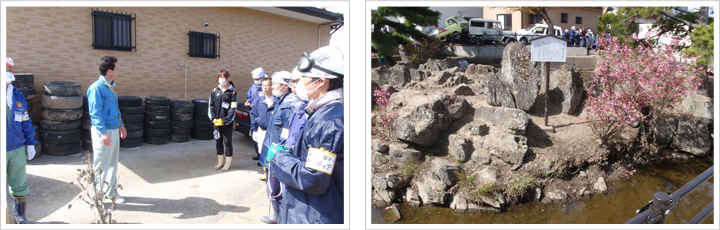

◆少林寺拳法ボランティアチームの士気高く(陸前高田市からの活動報告)

◆支援活動、現地訪問(少林寺拳法グループ東日本大震災支援対策本部)

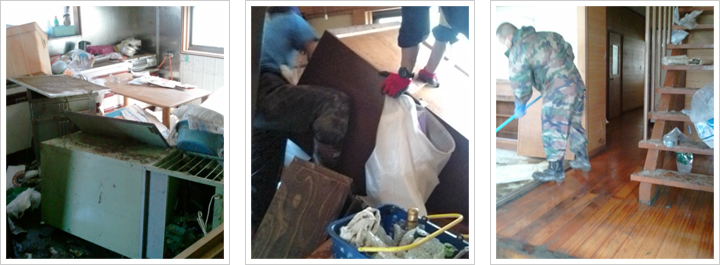

◆勿来道院の損壊物撤去作業(福島県)

◆多賀城市での支援活動

◆東日本大震災支援募金活動(秋田矢留道院)

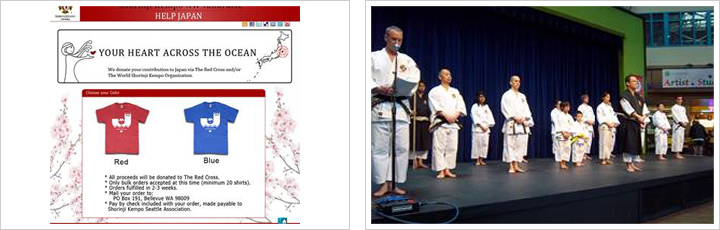

◆Tシャツを義援金に(アメリカ・シアトル支部)

◆物資支援(新潟県少林寺拳法連盟)

支援活動の記録文中の氏名・肩書などは当時のものです

- 『桜ライン311』植樹とボランティア活動

- 去る11月10日、11日の2日間、総裁をはじめ、有志が岩手県・陸前高田市を訪れた。津波が届いた地点を桜の木で結んで後世に伝えるとの主旨で活動している「桜ライン311」に参加し桜の木を植樹すること、陸前高田災害ボランティアセンターの活動に参加することが目的であった。

10日の「桜ライン311」では、まず、この日の100人程の参加者に対して、植樹の方法と実演、注意事項の説明や協力者の紹介があった。少林寺拳法グループも協力金を贈ったが、その目録が宗由貴総裁より事務局に手渡された。朝の開催セレモニーの後、参加者ごとに割り振られた場所に行って植樹をした。陸前高田道院の拳士と保護者を中心に、有志27名が参加した少林寺拳法関係者は、小友町冥加沢の3ケ所で合計15本の桜の木を植えた。この桜が開花するのは5~6年後という。参加者からは、「開花の頃にはこの地を訪れたい」「開花した桜の下で花見をしよう」と口々に思いが語られた。

11日のボランティア活動では、11名の有志で、陸前高田市高田の道路の側溝の泥や瓦礫の撤去、清掃を行った。この土地は都市計画の中でかさ上げ(埋立)が予定されており、側溝の泥だしは不要との声もあるが、行方不明者や遺品の捜索との意味合いから続けられているとのこと。震災から1年8ケ月たった今、我々が参加した災害ボランティアセンターは年末に新しい体制になるとのこと。当初からセンターのスタッフとして活躍している拳士、「ワカちゃん」に、総裁から花束が贈られた。作業のための道具や寝泊りする拠点、仲間を表すジャンパー、災害ボランティアセンターとの関係など、少林寺拳法がこの地で活動するに当たって充実しているが、これまでには多くの方々の心意気があることを痛感するものだった。

| 集会所の横断幕 | 桜ライン311・橋詰琢見代表に目録を渡す |

| 植樹についての説明を受ける | 植樹を行う |

| 植樹の様子 | 植樹の様子 |

| みんなで昼食 | 側溝の泥出し |

| 「ワカちゃん」に花束を渡す | ボランティアセンター前にて |

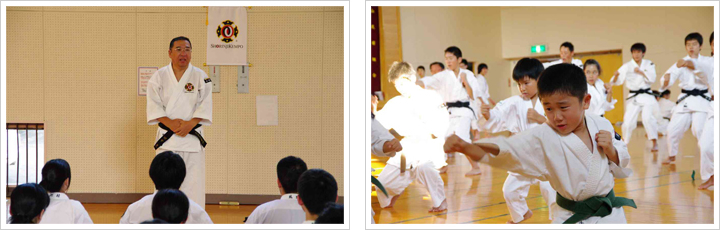

- 平成24年度新潟県合同合宿

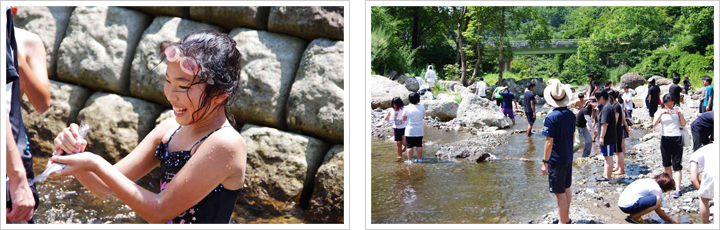

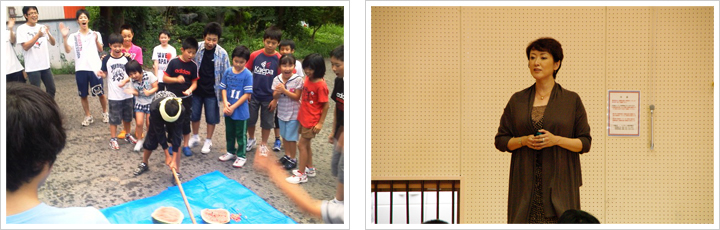

- 2012(平成24)年8月21~23日、新潟県南魚沼市にて新潟県合同合宿が開催された。昨年に引き続き福島県より会津猪苗代道院・福島中央道院、また東京都より東京田無道院、夏川勉新潟県少林寺拳法連盟理事長の出身校である日本体育大学少林寺拳法部関係者から、総勢84名が参加した。「東日本大震災で原発事故の影響を受けている福島県の子ども達を外で思い切り遊ばせたい」という会津猪苗代道院田中勝義道院長の願いに、夏川理事長が応えたことから始まった本合宿は今回で2回目を迎える。

二泊三日の合宿では、新潟県、福島県、東京都の拳士達が技術修練や講話を通して交流を行い、昨年芽生えた縁をさらに深めた。体育館を出ても、たくさんのイベントが目白押し。天気がよければ佐渡ヶ島や福島県も見えるという八海山山頂へのロープウェー、鹿肉や猪肉もふるまわれたバーベキュー、夏の風物詩スイカ割り、魚のつかみどりと河原での食事。参加者は少林寺拳法の修行とともに、"夏休みならでは"を存分に満喫した。

また、この合宿は多くの方々の支援や縁があって運営されていることも特筆すべき点である。宿舎である八ツ峰養魚は福島県からの拳士の送迎やバーベキューなど食事の提供。他にも八海山ロープウェーの渡邉浩支配人、南魚沼市若井達男議員からは参加者に対してあたたかい応援メッセージをいただいた。河原での食事には夏川理事長が運営するフリースクール「夢想舎」や、南魚沼市子ども若者育成支援センターの方々も参加され、合宿自体が地元に密着したイベントになっている。

田中勝義道院長はにこやかに語った。「福島と聞くと暗いイメージを持つかもしれませんが明るくやっています!さらに、この合宿で明るくなって帰れるよう、あたたかさを持って帰ります!」

震災時に物資支援を行ったときからの縁だという、夏川理事長と田中道院長の繋がりは、着実に太く強くなっている。

| 夏川勉新潟県少林寺拳法連盟理事長 | 技術修練 |

| 田中勝義会津猪苗代道院道院長 | 都県を越えての合同稽古 |

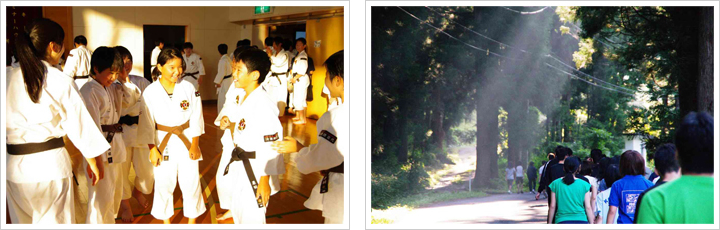

| 修練の合間の一コマ | 朝のウォーキング |

| 宿舎「八ツ峰養魚」 | 川遊び |

| 魚のつかみどり | 清流を楽しむ |

| 「当たった!」 | 南魚沼市特産の八色スイカ |

| 友人とつくる夏の思い出 | バーベキュー |

- 東日本大震災復興支援つながろう日本プロジェクト

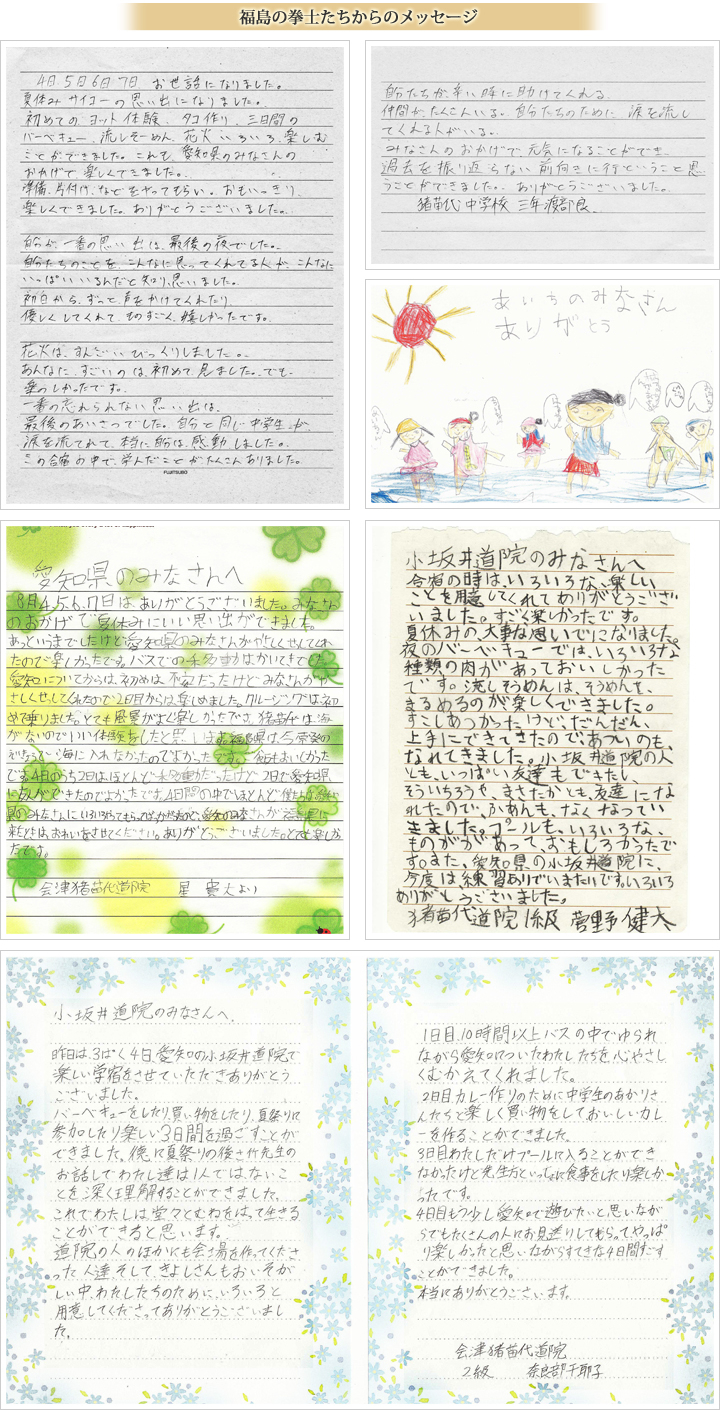

「おもいっきり遊んじゃおうツアー in 愛知」 - 2012(平成24)年8月4〜7日、東日本復興支援活動として、「おもいっきり遊んじゃおうツアー in 愛知」が開催された。このイベントは、せっかくの夏休みにもかかわらず放射能の影響で遊ぶことが制限されている福島の子どもたち(小・中学生)を愛知に招き、存分に遊んでもらおうとの思いから企画されたものである。あなたに心をとどけ隊代表であり、つながろう日本プロジェクト隊長でもある佐竹令子小坂井道院道院長と、米田正寛刈谷南道院道院長、岡田義夫西尾東道院道院長が中心となり、力を合わせて準備に取り組んだ。そのほか、少林寺拳法グループ東日本大震災復興支援本部、愛知県少林寺拳法連盟、NPO法人たすけ愛・手をつなごう会、㈱世文とゆかいな仲間たちが支援団体として協力した。

4日、朝8時に福島を出発した一行(子どもたち、引率者・保護者計約40名)は、バスに約10時間揺られ、午後6時に、今回の拠点となる小坂井道院に到着した。待っていた拳士たちによる「ウェルカム & ミニコンサート」で歓迎を受けた子どもたちは、すぐにその場の雰囲気に溶け込み、大勢の“少林寺拳法の仲間たち”とともにバーベキューパーティーを楽しんだ。

翌5日の午前中からは、小坂井道院、刈谷南道院、西尾東道院の3チームに分かれ、本格的に行動を開始した。

小坂井道院では、東京ドーム2・5個分という面積を誇る「豊川稲荷」への参拝や、「ぎょぎょランド」(水族館)の見学などを行った。昼過ぎ、小坂井道院に戻った子どもたちは、「ワクワク先生」こと佐竹道院長の親戚の佐竹清さん指導の下、豊橋名物「手筒花火」のミニチュア作りに精を出した。本物の「手筒花火」は、全長1mほどで、体の脇に抱えた筒先から花火が吹き出る豪快なものである。出来上がったミニチュアは、花火こそ出ないものの、どれも本物そっくりの出来映えだった。そのほかにも、「ヨットでのクルージング」や「プール遊び」など、それぞれのチームごとに工夫を凝らした催しが実施され、子どもたちを楽しませた。

夕方からは、本日のメインディッシュ、カレー作りに取りかかった。野菜の皮むきから始まり、すべて子どもたちの手で作られたカレーは、感動を覚えるほどおいしいものであった。

6日も、3チームに分かれて活動を行った。子どもたちは、「シーパレス」(流れるプール)での水遊び、「牧場見学」「凧作り」など、それぞれ楽しさを満喫した。さらに夕方からは、3チームが一堂に会し、「映画会」「そうめん流し」「焼き鳥パーティー」「花火」など、楽しい企画が目白押し!大いに盛り上がり、最後はみんな、涙、涙で、感動の最後の夜を過ごした。

最終日の7日、子どもたちは、「名古屋市科学館」を訪れ、“世界一のプラネタリューム”を楽しんだ後、再びバスで福島への帰路についた。

| 小坂井道院に集合! | 「豊川稲荷」で参拝 |

| 本物そっくり! ミニチュアの「天筒花火」 | みんなで作ったおいしいカレーに舌鼓 |

- 東日本大震災復興・支援 "一歩ふみだそう!福島"

- "一歩ふみだそう! 福島"を合言葉に、「ふくしま復興の集い」が、東日本大震災から一年がたった3月11日、宗由貴少林寺拳法グループ総裁、浦田武尚金剛禅総本山少林寺代表、鈴木義孝SHORINJI KEMPO UNITY顧問をはじめ、本山・本部、隣県からの来賓ほか、県内各道院の拳士・保護者約380余名が参加して、いわき市スパリゾートハワイアンズで開催されました。

宗由貴総裁はごあいさつの中で、「きょうは、少林寺拳法の仲間が、エールを送りたいと福島に集まりました。私たちは福島から遠く離れていても、心はいつも皆さんと一緒にいます。皆さんには応援する多くの仲間がいることを忘れないでほしいと思います」と元気づけられました。

そして、大震災が発生した午後2時46分がやってきました。福家祥弘小名浜道院道院長の発声により、参加者全員が一分間の黙とうをささげ、この大震災で亡くなられたすべての方々のご冥福をお祈りしました。

続く懇談会では、地震と津波と原発事故で被災した福島双葉道院の拳士たちから、発生当時の恐怖と緊迫した状況が口々に語られました。終わりに、少年部の大野拳士は、「地震はとても怖かったです。今の避難生活は大変だけれども、過去は過去で、気持ちを切り替えて生きていきたいと思います」と元気に言い切り、参加者から感動と激励の大きな拍手が起こりました。

次に、被災道院である勿来・福島富岡の二道院長がお礼のあいさつを述べました。

西丸和彦勿来道院道院長は、小名浜港に建つ自宅店舗が津波で流されたことと復旧について語られました。4月10日、宗由貴総裁が泥まみれになって後片づけを手伝ってくれたこと。浦田代表、新井庸弘少林寺拳法連盟会長、鈴木顧問が激励の訪問に訪れたこと。県内の各拳士が大勢駆けつけて復旧に当たってくれたこと。そして、「震災によって生活の手段を失ってしまいましたが、人の情けのありがたさをつくづく感じています。これからは、この恩を返す生き方を、少しでも人のためになる生き方をしていきたいと思います」と述べられました。続く、三瓶佳治福島富岡道院道院長は、津波の被害による東京電力福島原発の放射線事故発生により、避難を余儀なくされました。当時の様子、その後の避難生活を、知的障害者施設勤務を通して、非常時に見る人の心について語り、「仲間からの励ましが本当にうれしかった。この間、少林寺拳法の教えが心の支えでした。自分も精神的疲労で潰れそうになりましたが、何とか耐えてこられたのは少林寺拳法のおかげです。教えが自分の血となり骨となって、強い心を育ててくれました。自分にはふるさとがあります。ふるさとに戻って、必ず、汚されたふるさとを再生します」と結ばれました。

当日は、今年度から開始された「宗道臣塾」第1期の第3ステージが会津で開催されており、塾生も途中から集いに参加されました。塾生を代表して、鎌田礼二宮城塩竃道院道院長があいさつに立ち、「宮城県も被災県。福島の皆さん、共に頑張りましょう」と励ましの言葉を贈られました。

アトラクションでは、宗由貴総裁をはじめ参加拳士が大きな輪をつくり、バンド演奏に合わせて歌い踊り、笑顔が会場中に広がりました。

最後に、参加者全員が両手の拳を天に突き上げて、「頑張るぞー!」と叫び、ふるさと福島の復興を誓い合い、集いを閉じました。

| みんなでフラダンスを体験 | 子どもたちに囲まれ記念撮影を行う宗由貴少林寺拳法グループ総裁 |

| 福家祥弘小名浜道院道院長 | 全員で黙とうをささげる |

| 大震災発生当時の状況を語る福島双葉道院の拳士たち | 会場の様子 |

| 西丸和彦勿来道院道院長 | 三瓶佳治福島富岡道院道院長 |

| バンド演奏が会場を盛り上げる | 斎野光樹福島県少林寺拳法連盟理事長 |

| 「宗道臣塾」第1期生たち。中央が鎌田礼二宮城塩竃道院道院長 | 全員で福島の復興を誓う |

- 新潟県小中学生合同合宿

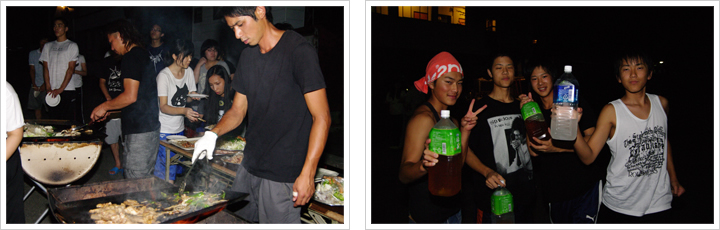

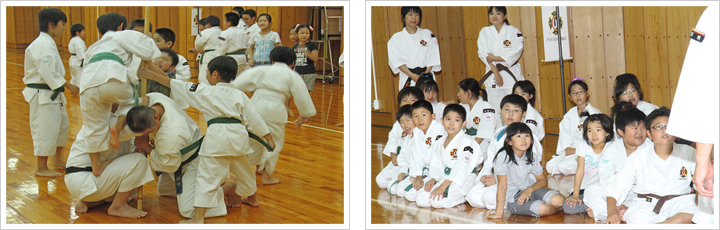

- 8月27日~29日、新潟県南魚沼市にて新潟県小中学生合同合宿が開催された。例年開催されている恒例の合宿であるが、今年は東日本大震災により被災された地区の拳士へ参加を呼びかけ、福島県内の拳士・保護者20名、宮城県少林寺拳法連盟・阿部二三男理事長、澁谷大司副理事長が招待された。

きっかけは、「子ども達を思い切り外で遊ばせてあげたい。」という田中勝義前福島県少林寺拳法連盟理事長の言葉だった。3月11日の東日本大震災の発生直後から5回にわたって物資支援のため被災地区を訪れている夏川勉新潟県少林寺拳法連盟理事長は、田中前理事長の言葉を聞き、本合宿への招待を決めた。

合宿は、新潟県内の小中学生に、運営のサポートを行う大学生と指導者、そこに加えて福島県連盟・宮城県連盟の拳士、さらに少林寺拳法グループ宗由貴総裁、一般財団法人少林寺拳法連盟新井庸弘会長も応援に駆け付けた。参加した小中学生は、技法修練や学科勉強にとどまらず、スイカ割り、花火、ロープウェーでの八海山登山、バーベーキューと忘れられない夏休みの思い出をつくったに違いない。

| スイカ割り | 講話を行う宗由貴総裁 |

| 合宿の夜はバーベキュー1 | 合宿の夜はバーベキュー2 |

| 合宿生の指導にあたる宮城県連盟阿部二三男理事長 | 合宿生の指導にあたる宮城県連盟澁谷大司副理事長 |

| 子ども達も仲良く稽古 | 思い切り汗を流す福島県拳士 |

| 修練に励む福島県拳士 | 修練を楽しむ福島県のお母さん拳士 |

| 全員での基本 | 宿舎の外観 |

| 宿舎前に掲げられた旗 | 福島県連盟田中勝義前理事長と新潟県連盟夏川勉理事長 |

| 新井会長から指導を受ける合宿生 | 夏川理事長と運営責任者の鎌田陵人指導員 |

| 笑顔で指導する夏川理事長 | 体育館を駆け回る福島県の拳士 |

| 福島県と新潟県拳士の技術交流 | 南魚沼市議会議長の挨拶を受ける |

| 八海山の麓にある修練場所 | 毎朝の散歩 |

総裁を交えての集合写真

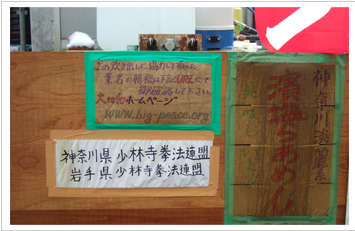

- 少林寺拳法 だるま祭in岩手

- 2011年8月20日、宗由貴少林寺拳法グループ総裁以下、少林寺拳法東京研修センター職員有志14名が、午前午後と二手に分かれて一路、岩手県陸前高田市に向かった。集合場所は、少林寺拳法グループのボランティア拠点となっている、横田地区会館(岩手県陸前高田市横田町字銭洞106)である。

発端は、7月26日、少林寺拳法東京研修センターで開かれたSHORINJI KEMPO UNITYの全体ミーティングである。それは宗由貴総裁のひと言から始まった。東日本大震災に対して「今、自分にできることは何か?」「日々頑張っている被災者に対して、頑張れは禁句とも言われる」「辛い状況の最中、いっときでも辛さを忘れることのできる楽しい思い出を残すこと。そして、仲間の存在とともに気力に繋がれば、これもボランティアの大事な務めではないか」。この意見に職員一同賛同、衆議一決、ボランティア活動を行うことを決めた。そして、決行日を8月21日とした。ボランティアに行く場所は、震災のせいで恒例の花火大会が中止になった陸前高田。そのためテーマも「被災した少年拳士たちのために花火大会を兼ねたイベントを行い、保護者の方々にも楽しんでもらう」というシンプルなものにした。

現実には仕事の都合などで、現地に行くことのできない職員もいた。が、準備段階では、全員がこのイベントに向けて一致協力した。決行日までの20日間、イベント班、料理班と大きく二つに分かれ、その内容を検討した。イベント班は、風船ヨーヨー釣り、スイカ割り、マルモリダンス、だるまさんがころんだ大会、そしてメインイベントとして花火大会を企画した。また、料理班は、おにぎり、ぎょうざ、イカ焼き、シチュー、ジャーマンポテトなど14種類以上のメニューを用意した。

8月21日は、午前9時から作業開始。テントつくり、風船ヨーヨー100個を膨らませる、スイカ割りのコースづくり、仕掛け花火の準備と手際よく進める。また、料理班は、材料仕入れのために一関まで出かけた。

いちばん大変だったのが水汲み。拠点となっている会館の水道が思うように使えない。そのため、地区会館下にある民家まで水を組みに行かなければならない。当初は、タンクに水を入れて何度も会館と民家の間を徒歩で往復したが、その後、民家の住人の協力もあり、車で運ぶことができた。実は、この家こそ、畠山誠埼玉入間道院道院長のご実家。そのご家族の協力なしには、これほど早く準備は捗らなかったろう。

さて、準備は順調に進んだが、私たちチームの願いは唯一つ。花火大会を成功させるためには、何としても晴れていてもらわなければならない……。が、午前中曇天だったものが、無情にも午後から小雨模様となっていた。それでも準備の手を止めるわけには行かない。あとは天任せ……。

午後3時を過ぎると、釜石道院、大船渡道院、岩手高田道院、岩手東山道院、気仙沼道院、宮城本吉道院の子供たち、また保護者の方々が到着。が、この時点で雨が本格的に降り始めていた。そのため、午後4時から始まるイベントは、小降りになるまで延期。ますは料理班の料理を楽しんでもらおうとテント下に集まってもらった。最初は遠巻きに見ていた子供たちも、その種類豊富な料理に大喜び、とくに総裁手作りの夏シチューと本場中国の水ぎょうざは大人気であった。

午後5時、1時間遅れではあったが、また、雨量も減ってはいなかったが、イベントを決行した。まずは総裁挨拶、震災で道衣をなくした子供たちに道衣のプレゼント、その後、スイカ割り、岩手東山道院の寸劇、マルモリダンス(事前に稽古していた職員と、子供たち、保護者が一緒になって踊る。いちばん上手かったのは、もちろん子供たちであった)、だるまさんがころんだ大会(総裁が鬼役)……。準備した私たちの想像以上に子供たちは喜んでくれた。はしゃいでくれた。スイカ割り大会も、だるまさんがころんだ大会も、「え~、もう終わるの? もっともっとやりた~い」と遠慮のない口を聞いてくれた。

時間は午後6時半になっていた。雨が止んでいた……。仕掛け花火、打ち上げ花火、吹き上げ花火、手持ち花火計2000発を用意。それらを前日の計画通り、男子職員が俄か花火師になって用意周到に点火していった。その度に子供たちの歓声が上がる。嬉しかった。

予定通り午後7時半に終了。私たちにはまだ撤収作業が残っていたが、もう子供たちが大喜びしてくれたことだけで大満足……。翌8月22日、午前中にすべての撤収作業を終え、帰路についたのであった。

最後に、今回の活動は東京の職員だけでできたわけではない。ホルモン焼き用の肉と新鮮なホタテを用意してくれた原宏八戸東道院長以下4名の青森チーム、そして山形県少林寺拳法連盟の會津会長のご好意により用意された高級スイカ20個を持参してくれた海鋒雅之天童長岡道院長以下5名の山形チーム。さらに、場所の提供と、また準備段階でも大いにお手伝いいただいた畠山誠埼玉入間道院道院長……すべての人たちの協力によって成し得たものと考えている。

参加したくれた少年拳士40名。保護者80名余。

上記記事と併せて、 「活動紹介(陸前高田チームウェブサイト)」もご覧ください)

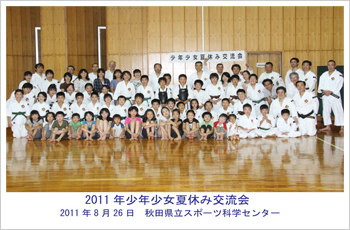

- 少年少女夏休み交流会(秋田県少林寺拳法連盟)

- 秋田県少林寺拳法連盟は、8月26日(金)震災復興支援活動の一環として、夏休み期間中に福島県から避難してきた子ども達を招いて「少年少女夏休み交流会」を開催した。秋田県連の子ども達33名・一般拳士20名は、福島県から参加した子ども達14名・保護者8名と、手つなぎオニ、錫杖を使ったバンブーダンス等の各種ゲーム、子ども達が感謝の意を込めて保護者への肩もみ等のマッサージ、少林寺拳法の演武見学などで共に時間を過ごした。

なお、本交流会の様子は地元新聞・秋田魁新報(8/29付)にて紹介された。

- 被災地のために募金活動(ドイツ連盟)

- ドイツ連盟では東日本大震災支援のために募金活動等を行った。また、ドイツ連盟より次のメッセージが支援対策本部に寄せられた。 「募金活動で約44万円が集まったほか、少年部拳士たちは学校でお菓子を販売して収益を寄付したり、折り鶴を折って祈りを捧げました。私たちの活動が被災地区のみなさんのお役にたてますように。」

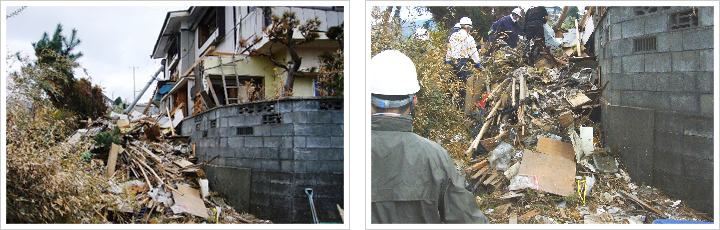

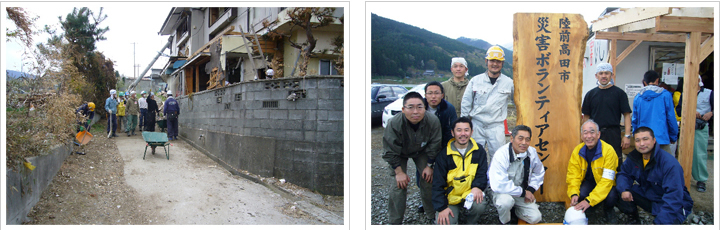

- 少林寺拳法ボランティアチームの士気高く(陸前高田市からの活動報告)

- 陸前高田市は、岩手県南東部に位置する市で人口約24,000人。大津波により市街地のほぼ全体が流され、死者・行方不明者約2,000名といわれる被害甚大な地域の一つである。4月中頃、畠山誠埼玉入間道院長をはじめ埼玉県の少林寺拳法関係者の尽力により市内横田地区集会所に支援活動をサポートする拠点が設けられた。以来、鉄道が不通にもかかわらず、拠点には北海道、秋田、茨城、埼玉、東京、愛知、三重、京都、香川などから多くの拳士が、車で集まり寝食を共にしながら活動している。GW中は、多い日で20名近くがガレキ撤去や清掃作業を行った。街中の累々と重なるガレキに、参加者は胸が締め付けられるとともに、被災された方の 心情に思いを致さざるをえない。重機が入らない敷地内のガレキ撤去では、一つ一つのガレキをスコップや手作業で移動させる地道で過酷な作業である。しかし、「少しでも役に立たちたい」という思いがチームの結束を強めている。初対面同士の拳士も「合掌礼と自己紹介」を交わした途端に呼吸をうまく合わせた作業が可能となり効率よく作業が進む。また他のボランティアとの協働、連携も良好である。ガレキが撤去された後、それを眺める依頼主の喜ぶ顔に皆の疲れは一気に吹き飛ぶ。拠点に戻り食事の時の話題は専ら「効率よく作業するため明日はこうしよう、こんな道具を揃えよう」と作業の話である。少林寺拳法チームの士気は高い。「行動し、考える」ことの大切さを改めて実感する。一方、ボランティア人数は日々減少しており、参加者はもっと多くの手があれば早く復興が進むことを痛切に感じている。近県拳士による土日を利用した参加をお願いしたい。

●陸前高田での活動紹介(下記をご参照ください)

少林寺拳法災害支援陸前高田チーム

●自動車でボランティア参加の方は、ぜひ陸前高田の活動に参加してください。

〔拠点では〕

・米、食料を備えています。〔新潟県連盟、徳島市場道院をはじめ有志より支援〕

・寝袋、ヘルメット、安全靴を備えています。〔三軒茶屋道院より寄贈〕

・高速道路料金の優遇措置が受けられる場合があります。対策本部までお問い合わせください。

※作業中の釘踏み抜きを防ぐために、セーフティ・インソールをご持参ください。

セーフティ・インソールは、ステンレス製の靴の中敷きです(作業服店等で購入1000円程度)。

【連絡先】支援対策本部 支援部門(香川県多度津町)0877-33-2020

向田弘之、片山 h-mukada@shorinjikempo.or.jp

●以下、被災地の状況と活動の様子:茨城つくば道院・後藤英之拳士提供

| 街中 | 住宅街だった場所は壊滅 |

| まだ1000名近い方が行方不明 | JR大船渡線の現状 |

| この看板の高さまで津波に襲われた | 3階建も壊滅 |

| 高田町法量の状況 | 2階建て土蔵の中の捜索依頼あり、重機で屋根を壊し捜索 |

| 瓦礫撤去 | 流された家屋内の捜索 |

| 道路をふさぐ瓦礫の撤去依頼あり | 道路をふさぐ瓦礫の撤去中 |

| 道路をふさぐ瓦礫の撤去完了もすぐ他の仕事の依頼あり | ボランティアセンターの前にて |

| 新井庸弘一般財団法人少林寺拳法連盟会長とともに | 陸前高田市ボランティアの拠点 |

- 支援活動、現地訪問(少林寺拳法グループ東日本大震災支援対策本部)

- 4月16日~17日にかけて、支援対策本部スタッフが岩手県、宮城県を訪れ、支援活動ならびに、その相談を行った。岩手県では釜石市・大船渡市・陸前高田市、宮城県では気仙沼市・南三陸町・石巻市・多賀城市・仙台市を訪れ、それぞれ現地の少林寺拳法関係者より被災状況や支援活動の説明を受けた。

釜石市(岩手県)

| 岩手釜石道院・泉修一道院長より、被災状況の説明を受ける宗由貴グループ総裁。 | 津波により岸壁に打ち上げられた大型船 |

大船渡市(岩手県)

岩手大船渡道院・村上国充道院長より大船渡駅ホームで説明を受ける。

| 大船渡駅ホーム | 大船渡駅前 |

陸前高田市(岩手県)

神奈川大和道院(荒木誠吉道院長)有志により「ラーメン隊」を結成。飲食店を経営する櫻井一郎拳士のアドバイスのもと、キッチンを備えたコンテナボックスをトレーラーで運び、岩手県連盟と連携しながら被災された方々にあたたかい食事を提供している。また、ラーメン隊は長期にわたって活動することを予定しており、スタッフとなる有志を募っている。

※ラーメン隊は、陸前高田市・鳴石団地にて活動中。お問合せは支援対策本部まで(TEL:0877-33-2020)

| コンテナボックス内のキッチン | 神奈川大和道院の有志 |

| 雨の中、作業の合間を縫って食事をとるスタッフ | 櫻井拳士(左)、荒木道院長(右) |

被災された岩手高田道院・五日市周三道院長はじめ、同道院の拳士や家族もラーメン隊の活動を手伝う。

気仙沼市(宮城県)

震災によって家を失い、引越し、転校を余儀なくされた少年拳士や家族が集う。

気仙沼道院・本山伸一道院長(中央)、宮城本吉道院・柏木博文道院長(左)

南三陸市(宮城県)

被災された宮城歌津道院・加藤誠一道院長自宅の損壊物撤去作業を行った。作業には、東松山道院・倉田健治道院長(埼玉県)、三国湊道院・見崎俊次道院長(福井県)、天童長岡道院・海鉾雅之道院長(山形県)、三軒茶屋道院・上野和博道院長(東京都)はじめ、それぞれの道院より拳士有志も参加した。

石巻市

石巻道院・須藤和夫道院長の自宅を訪問し、被害状況を聞き、今後の活動について話し合う。

多賀城市、仙台市(宮城県)

グループ支援対策本部のボランティア拠点を多賀城道院・砂野芳弘道院長の自宅に設置しており、多賀城市ボランティアセンターと連携しながら、東松山道院・倉田健治道院長、大阪北清水道院・高辻吉治道院長、京都乙訓道院・奥村真邦道院長、秋田仁賀保道院・佐藤晋拳士や関東学生連盟の拳士有志などが支援活動に参加している。また、仙台市では、被災後初めての宮城県連盟会議も開催され、宗由貴グループ総裁、浦田武尚支援対策本部長(金剛禅総本山少林寺代表)が激励に訪れた。

支援対策本部ボランティア活動の拠点

多賀城市・鈴木明広副市長と面会。震災時の様子を収めた映像を見ながら被災状況を聞き、今後の活動について話し合う。

被災後、初めての宮城県連盟会議(仙台市)

- 勿来道院の損壊物撤去作業(福島県)

- 4月10日、福島県いわき市小名浜で、津波により被災された金剛禅総本山少林寺勿来道院・西丸和彦道院長の自宅兼店舗の損壊物撤去作業が行われた。今回は5日に続く2回目。

県内各所属への一斉配信による人員要請で、当日は県内各地から約40名の仲間が駆けつけ、また支援対策本部からも宗由貴少林寺拳法グループ総裁ほか職員2名が駆けつけた。

10時から16時までの間、瓦礫の撤去、高圧洗浄機での建内の水洗い、泥砂の撤去、物品の撤去・片づけ、大量にある砂まみれ商品の水洗い、建物周辺のゴミと瓦礫の撤去、店舗部分の修復・補強など、多岐にわたる地道な作業が一つ一つ行われた。

地元関係者からは、「昼食では、それぞれが持ち寄ったお弁当やイワシ汁や飲み物を皆で頂き、大変な作業の中でも、"半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを"を実感した。更に、刻々と深刻化していく原発問題と頻繁に起こる余震と向き合いながら、避難している拳士がいつ帰ってこられるかわからないが、その日のために、そして仲間の復興に、皆で力を合わせて協力していかなければならないと、実感した一日だった」との声が聞かれた。 - ※支援活動に参加する場合、余震や津波の可能性もあるため、事前の決め事が大事である。また、現地へ向かう道路の中には、信号が作動しておらず、倒壊した塀や街路樹などが散乱している場所もあるため、十二分な準備と注意が必要。

- 多賀城市での支援活動

- 5月4日、GW終盤となり、遠方からのボランティア参加者は帰途についたが、東北学生少林寺拳法連盟の学生7名が日帰りにて参加。本日も20名で活動を行った。作業場所は昨日に引き続いてのお宅。大量に搬出された木材が積み上げられている。市が回収しやすいよう、木材の釘を抜き、のこぎりで切断した。近辺の住宅の被害は大きく住民も避難されていて、休日の日中にもかかわらず住宅街は閑散としている。他のボランティアグループも近くで作業を行っているが、ボランティアが入っていないお宅はみな取り壊し予定とのことである。

- 5月3日、活動開始後最大の40人が参加。今日の活動場所は、多賀城道院の少年部拳士の自宅。震災当日は家族4人とも別の場所にいて、拳士も小学校に避難し、夜を過ごしたとのこと。震災後、自衛隊員である父親は救助活動に従事していたため自宅に戻れず、ようやく自宅の後片付けにとりかかった状況である。事前打合せに訪れたときには、既に家族4人で作業を始めており、壁の断熱ウレタンを剥がして土嚢袋に詰めていたが、ウレタンは泥水を吸収して重くなっているため、人力で剥がすのに大変お困りの様子であった。

打合せ後、家屋内外に別れて作業を開始。ウレタンをスコップ、小バール、そして手で剥がしていく。10数名が一気に作業した結果、みるみるうちに取り除いていく。屋外に搬出したボードやウレタンを土嚢袋につめ、木材の釘も抜いていく。併せて花壇のヘドロも取り除き、午前中で作業はほぼ終了した。昼食後には2件隣の被災家屋のお手伝いに行く。偶然にも、このお宅のご主人は大学時代、少林寺拳法部の主将であった。行って始めて分かったことであるが、縁を感じずにはいられなかった。作業内容としては、同様に壁を剥がし、ボードや断熱材の搬出、土嚢袋詰めであった。2件目のお宅は翌日も継続とし、1件目の少年部拳士のお父様からは「こんなに早く片付けていただいて、ありがとうございました。」とのお言葉をいただき、充実感を得ながら活動を終えた。 - 5月2日、本日の活動場所は、住宅以外の場所。多賀城市の4つのシンボルの1つと言われる史跡「沖の石」の清掃活動に30人体制で臨む。市職員より作業説明を受け、業者による排水作業の後、清掃活動を開始した。高圧放水だけでは追いつかないため、バケツリレーも並行し、水をかけながら、デッキブラシで「沖の石」の泥を洗う。息の合った連携作業により予定よりも早く作業完了。後日、津波を受ける前の状況に戻ったとの言葉をいただいた。

- 5月1日、本日も30人体制で、昨日のお宅に向かう。小雨が降るが作業に大きな影響はない。活動の際に最も注意するのは安全確認。このお宅の場合はブロック塀の上に乗っているプレハブであり、落下しないよう支えはあるものの、参加メンバー同士、お互いに注意を喚起しながら作業に従事した。主な作業内容としては、床板外し、ヘドロ除去。班を二つに分けて、一班は屋内、もう一班は庭のヘドロ除去を行い、ローテーションを組んで途中役割を交代しながら作業を進めた。作業着を着ているため、活動中は暑く感じるも昼食や休憩時にはまだまだ気温の低い東北の気候である。ややもすれば体も冷えてしまう状況であるが、この日は作業に参加した佐竹令子・小坂井道院長(愛知県)と、持田典子・松江中部道院(島根県)より豚汁が提供された。おかわりの列ができ、2つの鍋がカランカランと音を立てるまで完食。午後の活動は、家屋内を水洗いして終了。作業後には、このお宅の奥様が大変喜ばれ、佐竹道院長と抱き合い、涙を流して再会を約す姿があった。

- 4月30日、ゴールデンウイークに入り、センターが受け付けする一般ボランティアは急増し、長蛇の列となっている。本日も30人規模での活動。きょう向かうのは、被害の大きかったイオン近辺の被災家屋。徒歩で移動する間、目に入る光景に参加者からため息が漏れる。商業施設の駐車場にはゴミが散乱し、車が横転していたり、建物に突っ込んだ光景が続く。隣家のブロック塀の内側にも車が逆さに飛び込んでいる。きょうのお宅も、庭にあったプレハブが津波で浮き上がり、ブロック塀に乗り上げていた。自転車やタイヤが2階の軒先に残っている。おうちの人の話では、敷地内に車が6台流されてきて、4月16日にようやく自衛隊に撤去してもらったが、片づけはほとんど手付かずとのことであった。近所に同様に手付かずの家が数件あり、ボランティア依頼をされていないのか、と思っところ、それらの家々は複数の家族が亡くなっており、何もできない状況であることを知った。ちょうど、このお宅は袋小路に位置しており、車をはじめ大量の物が流れ込んでいたので、それを撤去することから始めた。本日も班編成を行い、庭のゴミ、家屋周囲のゴミ、家屋内のゴミに分けて土嚢袋に入れ、道路脇に集積していったが、みるみる土嚢の壁が高くなっていった。30人で活動しても、ゴミ出しだけで一日かかった。ゴミ出しした後にはヘドロが溜まった床が見えている。あすは、床板を外してのヘドロ取り、庭や周囲のヘドロ取りを行う。

- 4月29日、活動開始以来、最多の人数(約30人)が集まった。これまでのワゴン車移動ではなく、現地まで徒歩での移動となった。昼食も、インスタントラーメンの湯沸かしが間に合わないので、いつもより早く起床し、拠点泊まりのメンバーでお握りを60個作って持っていった。それでも一人2個しか渡せられない。その分、お菓子や飲み物でカバーした。きょう行った家屋は、これまでの一軒家ではなく、アパートであった。1階の部屋は、天井まで津波が来ており、一様に泥、ヘドロが堆積していた。その場で、班編成を行い、各々担当する部屋を決めて作業に取りかかった。床上のヘドロをスコップで取り、ほうきで細部まで掃き取った後、水洗いする。同時に、トイレ、台所の清掃も行う。部屋の清掃と同時に、外では外したサッシやふすまの水洗いも行った。最初、被災家屋を見たとき、どこまでできるかと思ったが、30人という数と、息の合ったチームワークで瞬く間に進んでいった。アパート前駐車場で昼食を取ったが、大勢の仲間と食べたお握りはおいしかった。

- 4月28日、2班に分かれる。1班は、一昨日からの被災家屋にて、残るゴミ取り、ヘドロ取りを行った。もう1班は、活動に関する打ち合わせ、ゴールデンウイークに向けての拠点移動の準備を行った。活動終了後、全員で備品などの物品を新拠点に搬入した。

- 4月27日、昨日の被災家屋にて引き続き作業を行う。床下のヘドロ出しは終わった。台所、洗面所のフローリングは、何度水拭きしても、乾いた後に泥のスジが浮いてくる。雑巾を何度も変えながら、水洗いを続ける。おうちの方から、特に庭の清掃を頼まれる。さまざまな花、木が植わっていたのであろうが、ヘドロが庭に堆積し、背の低い木は乾燥した灰色の泥を被っている。泥を叩き落とせば、その下から緑が見えてくる。近くの公園では桜が咲いていた。津波に襲われ、ヘドロが堆積していても、咲く桜に生命力を感じた。

- 4月26日、引き続き被災家屋の作業を行う。家屋にお住まいの方が避難所より帰宅され、依頼を受けて作業を開始。1階の1.6mの高さまで浸水しており、家屋内のゴミ出し、床板外しと床下のヘドロ出し、庭の清掃を行った。床板が非常に厚く、作業も難航したが、明日も継続して実施する。

本日より参加の玉島中央スポーツ少年団・小幡純一部長は、23日に少林寺拳法本部にて開催された全国SKP推進委員会議に出席しており、そのときに上映された多賀城市編集の震災DVD(※)を見て、すぐに行動したとのこと。電車を乗り継ぎ、昨日(25日)の午後に多賀城に入った。本日、ボランティアセンターで合流し、他のメンバーとともに活動を行った。小幡道院長は「(有志の)学生のパワーに感心する。少林寺拳法チームで活動を行うことは、息も合うし、連帯感がすばらしい」と話す。

また、多賀城市の現状として、多賀城駅―仙台間で電車は通じており、拠点近くのコンビニも営業中、自衛隊の入浴サービスも継続中である。パン屋やケーキ屋など開店するところも増えており、着実に復旧を感じる一方で、被害甚大の信号機は未だ点灯せず、警察官が交通整理を行っている。一般のご家庭を見ると、少数(1~2人)で片づけを行っており、ボランティアが必要な状況が依然続いている。ただし、ボランティア参加者の数はだんだんと減っており、この日の朝、ボランティアセンターには20名程度しかおらず、有志の協力が求められている。

※震災DVDの詳細は支援対策本部(担当:向田弘之)までお問合せください。TEL. 0877-33-2020 - 4月25日、活動場所は多賀城市八幡。前々日(4/23)に床板はがしとヘドロのかき出し作業をしていたところ、その様子を見かけた近所の女性が「うちもなんとかならないでしょうか」と、すがるような表情でお申し出があった。事情を聞くと、「一人住まいで手がつけられず困っているんです」「明後日が主人の一周忌なんです」と涙しながら話された。市役所に事情を説明したうえ、本日は早速そのお宅の作業をさせていただいた。再度畳を敷けるよう床板を破損しないように一部だけはがし、頭上のライトを頼りに床下へ潜り、ヘドロをかき出した。最後に、消毒目的の石灰をまいた。本日の作業の途中でも、隣の家のご夫婦から「うちも手がつけられず困っているのですが」と問い合わせを受け、ボランティアの申請について説明をして差し上げた。

一見町並みを見たところでは、明月や桜木などから被害の大きさはさほど感じさせないが、やはり家の中を覗くとその被害状況は深刻である。災害発生から1か月と14日、季節は変わり、日中は半袖で作業もできるほど暖かくはなったが、生活の苦難、悲しみの大きさは何ら癒えていないと感じた。この活動をしていると、自分一人では何ともしようがなく、ただ途方に暮れるだけという方がなんと多いことかと、毎日、毎日、繰り返し同じことを、その都度強烈に感じさせられる。 - 4月24日、活動場所は前日と同じ多賀城市明月のお宅。前日に引き続き、家屋や物置からの搬出作業。台所は冷蔵庫が倒れ、食品類や食器類が散乱、その下は津波が運んできた泥土。これが水や油とまざり、異臭を発していた。家屋にお住まいの方によると食器には母や祖母の代からの物があると言い、泥にまみれても保管か、破棄か処理方法を確認しながら作業を進めた。

玄関から入って一番奥の部屋の大型ダンスの搬出をしたいものの、廊下も台所と同様に足の踏み場がない。廊下の物を搬出し、ようやく部屋へ辿り着くも、何層にも重なる食品や衣類、小物の数々、そして不規則に倒れる大型ダンス。この部屋の物についても破棄と保管を選り分け、タンスを屋外に搬出した。

休憩時に住居の裏へ回ると、4/20(水)の活動で訪れたお宅の住人に偶然出会い、改めて被災当日の様子を語ってくれた。地震発生直後、車で妻子とともに避難を試みたところ津波が迫り、車から下りた直後にその車が流されたと言う。そして「この間の作業で疲れたから一週間休んでまたやろうかと思ってるんです」との言葉。災害から一か月以上たつが、被災された方々が一人でできることには限界がある。まだまだ何も進まず途方に暮れる方が限りなくいらっしゃることを目の当たりにした。 - 4月23日、徳島市場道院・横田温生道院長と、酒田中部道院から拳士4名、麗澤大学からOB拳士1名が新たに加わり、合計10名が2班に分かれて活動をした。

- 4月22日、前日に引き続き同じ家屋の2室目の床板はがしと、ヘドロのかき出し作業を行った。町内を車で通ると、どこにでもあるような見慣れた住宅街である(下記写真参照)。 しかし、この日作業を行ったお宅にお住まいの方にお話を伺うと、この風景からは想像もつかない災害状況であったようだ。孫が熱を出し看病中に地震が発生した。地震から間もなく外で「津波が来るよー!」との声。そして走る人たち。ご本人も避難場所の小学校に孫を連れて駈け出した。小学校に着いた途端に津波が押し寄せた。その威力はとてつもないものだったとのこと。 参加者の一人は「1か月と11日がたち急ピッチで復旧が進む様子を目にするが、こうして屋内を見るとまだまだ手つかずで、力を必要とする方々がいかに多いことか。必要とされるのは何よりも実際に作業を進める人力だ。」と話す。

- 4月21日、前日からの参加者に明治大学少林寺拳法部の有志5名が加わり、計9名で多賀城市桜木の家屋にて作業を行った。津波で流されてきた堆積物はないものの、水位は1階を飲み込むほどの高さであり、屋内1階の全てが廃墟化。午前中は床下をバールで剥がし、午後はヘドロのかき出し作業を行った。

また、同時に行った倉庫の解体作業については、前日にその作業を見ていた市の職員の方より作業を割り振られたもの。参加者は「必要とされる喜びをいただき、これからもそれに応えたい。」との気持ちで明日からもこの活動を続ける。

明治大学の橋本耀拳士は、「自分なんかは経験も知識もないので何ができるんだろう。迷惑をかけるだけじゃないか。」と参加を迷っていたが、実際に参加してみて「ひとまず参加してみたところ、こんな自分でも力になることができた。同じように迷っている人がいたら是非行動に移して欲しい。」と一人でも多くの人の参加を願っている。 - 2011年4月20日(水)、多賀城市を拠点として活動中の5名(東松山道院・倉田健治道院長、京都乙訓道院・奥村真邦道院長、大阪香里ヶ丘道院・尾崎晃拳士、支援対策本部スタッフ2名)は、多賀城市明月(めいげつ)にある被災家屋の復旧支援を行った。津波により使い物にならなくなった家庭内の電化製品や家具類の移動作業のほか、押しつぶされた倉庫の解体作業等を行った。 支援活動の参加者は「途方に暮れる住人にかけられる言葉は見つからず、励ましてあげられる手段はとにかく行動で示すこと。」と作業を黙々と行った。

- 3月下旬より各種支援活動を行っており、その一つに宮城県多賀城市を拠点としたボランティア活動を行っている。現地の少林寺拳法関係者と連携しながら、東北はじめ北陸、関東から有志が参加して被災宅の床下にあるヘドロ除去作業等を実施中。

| 被災家屋付近の状況 | 被災家屋付近の状況 |

| 被災家屋正面外観 | 被災家屋内部 |

| スコップを使ってウレタンを剥ぎ取る | 泥水を吸ったウレタン |

| 剥がした壁 | 搬出したウレタン、木材 |

| 作業後の家屋内 | 2件目のお宅での壁剥がし |

| 清掃の要領説明を受ける | 泥をかぶった「沖の石」、後方には未撤去の車 |

| バキュームによる排水作業 | 高圧放水による清掃 |

| 「沖の石」清掃 | 「沖の石」清掃 |

| 1F天井まで津浪 | プレハブ建屋がブロック塀に乗っている |

| 屋内の状況 | 床板はずし |

| 床下のヘドロとり | ヘドロを除去した床下 |

| "さん"の泥掃き出し | 庭のヘドロとり |

| 昼食の様子 | 佐竹令子・小坂井道院長 |

| 堤防内の家屋は破壊されていた | 某アパート。1階は泥が堆積している |

| イオン付近の家屋。家屋内外の大量のゴミを集める | GWに入り、ボランティア受付も再び、長蛇の列 |

| 本日お手伝いをさせていただいたお宅 | ヘドロ除去で床下に潜るため板をはがす | この場所から潜ってヘドロをかき出しつつ床下奥へと進む |

| まだ作業が手つかずの台所 | 不規則に倒れる大型ダンス | 作業後の家屋内。すべての物を搬出して汚泥をかき出した廊下 |

床板を丁寧にはがし、床下へもぐるスペースを作る。 |

もう一方の班は、多賀城市明月(めいげつ)へ。市側からヘドロのかき出し作業との説明を受けて到着した現場は、部屋の中にあらゆる物が残った状態。床板をはがせる状態を作るだけでもいかに労力がいることかを知る。窓ガラスが割れた破片、衣服、間もなく食すことであったろう菓子類、思い出の品々。全てが水を吸い、重量を増し、異臭を放つ。その上津波は様々な物を屋内に運んでくる。 こうも労力を必要とする作業。反面、お住まいの方々は高齢者や女性が多い。人力がいかに不足していることか。微力だが、今最も必要とされていること。明日からも、できうる最高の努力で期待に応えたい。 |

| 屋内に散乱している荷物の搬出作業。 | 玄関から見た屋内 |

| 多賀城市桜木の町並み。 | 写真右下は流れ着いた見知らぬ乗用車とのこと。 参加者一同驚きを隠せなかった。 |

| 作業を行った家屋にお住まいの方。 喜んでいただけることが力になる。 |

| 床板をはがす。時間がたつごとに慣れ、要領がよくなる。 | 床板をはがし終わり、ヘドロをかき出す。 |

| 1階全体が浸水し、使い物にならなくなった電化製品や家具類、また、打ち寄せられた物には大型の物も多い。 | 窓上の跡から当時の水位がわかる。海岸から1.5kmの距離である。 |

- 東日本大震災支援募金活動(秋田矢留道院)

- 秋田矢留道院は、4月3日、午前11時30分から午後1時まで、寒風の中、JR秋田駅前西口バスターミナル前で震災支援募金活動を行った。小学生12名、指導員5名、保護者多数が参加。とりわけ小学生の熱心な呼びかけで、わずか1時間半で17万2,043円を集めることができた。集まった募金は、少林寺拳法グループ東日本大震災支援対策本部を通じて被災地に寄付される。

- Tシャツを義援金に(アメリカ・シアトル支部)

- アメリカ・シアトル支部は、シアトルセンターにて開催された日本文化祭(桜まつり)にて演武を披露するとともに、「HELP JAPAN」とデザインされたTシャツを販売し、その収益を赤十字ならびに少林寺拳法世界連合へ寄付した。

- 物資支援(新潟県少林寺拳法連盟)

- 3月27日、新潟県連盟より岩手県・宮城県・福島県連盟関係者へ食料、トイレットペーパー、オムツ等の救援物資が送られた。新潟県・夏川勉理事長の指揮のもと関係者2名が、交通網やガソリン補給もままならない中、東北道を通って、福島県(猪苗代市)、岩手県(大船渡市)、宮城県(気仙沼市・多賀城市)を訪問し、物資を手渡した。送られた物資は被災された方々への支援に活用された。福島県連盟・田中前理事長は「物資支援ありがたい。支援活動は長丁場になるので、皆で力をあわせてやっていきたい。」と謝意を述べた。